大南坡村景,摄影:凌敏

导言:

2025年的深秋,在河南太行山南麓的大南坡村又迎来了一年一度的“南坡秋兴”,从2020年至今,这里已经举办了五届活动。笔者是时隔三年后再次来到大南坡村。接站的汽车缓缓驶进村中心广场,昔日的碧山工销社、大南坡艺术中心、茶室、方所乡村文化空间、挂在树梢的红柿子、广场南侧的一池碧水,还有在路边或闲坐或摆摊的村民再次浮现在眼前。那些熟识和崭新面孔的艺术家、设计师、学者和学生也再次团聚在这个小山村,一切似乎都没有改变,但似乎又多了几分时光沉淀后的温厚与生机。

和往届一样,本届南坡秋兴活动饱满而紧凑,涵盖了音乐表演、怀梆戏演出、研讨会、工作坊、艺术展览等多项内容。相比三年前,本届活动中村民参与的演出占比更多,节目的现实性和创新性也更强,比如非虚构戏剧《外面的世界》、怀梆新剧《怀梆缘》《诗经·周南·芣苢》等。

由音乐人小河与寻谣乐队创作,钟永丰作词,历时六年打造的专辑《回乡记》是活动的重头戏。演出中,小河与寻谣乐队演绎了《大南坡》《回乡记》等作品,其中终曲歌词“崎岖无退,回乡歌且谣”可以看作是对“大南坡计划”六年历程的精神呼应。

回顾大南坡计划的历史,自2019年落地大南坡村到首届南坡秋兴活动的举办,该项目就已经成为修武县域美学实践和全国范围内文化赋能乡村的经典案例,受到了各方面的广泛关注。但在此之后,大南坡村遭遇了洪水袭击、当地政府人事变动导致的资金困境、商业团队运营乏力等一系列问题。

作为大南坡计划的发起者,文化乡建的领军者——左靖对大南坡村投入了巨大的精力,将其视为自己十几年乡建工作的最完整的一次实践,他没有将大南坡视为一个商业项目,而是与大南坡的村民产生了深厚的情感牵绊,那些热情的村民经常会问他,“南坡秋兴”是否还会继续,他们期待自己投资民宿和餐饮能够继续有所回报。

面对诸多疑问,从2023年开始,左靖开始自筹资金举办每年十月份的南坡秋兴活动,面向本地孩子的 “四季美术课”也照常进行。尤其值得关注的是,左靖在经过深思熟虑后,在2024年底,决定正式接手大南坡的运营工作,包含村中几家民宿和餐饮机构,以及工销社、方所乡村书店等。

在文化乡建领域中,项目的可持续性和自我造血能力往往是一个巨大难题,乡建的从业者往往精通艺术与设计,但商业运营能力则较为缺失。确保乡建的日常运营和节庆活动的正常运转,往往需要持续的资金流支撑。对于这样艰巨的挑战,左靖选择了迎难而上。在“南坡讲堂”上,左靖坦言他要试一试这条路到底能不能走通,如果这条路走不通,所谓文化乡建也是有问题的。

在老村小馆中,左靖接受了笔者专访,他就大南坡的运营工作、地方创生、村民主体性等问题进行了详细地阐述。

接手大南坡的运营工作主要是陪伴意识

这些年,大南坡村先后经历了疫情、水灾,以及财政支持不足等多重困难。尽管我们在展览、儿童美育和传播层面一直持续发声,但现实影响仍然有限。在多重困难叠加下,外界对大南坡的关注也有所起伏,一些曾经到访过的人,后来回访也少了。

前两年,有一支运营团队介入大南坡,在一定程度上帮助村子渡过了阶段性的困难。但在实际推进中,我们也逐渐看到了乡村运营在资源与组织方式上的复杂性。从文化、艺术、设计的角度介入乡建,需要更长的周期与更细致的协作方式,并不容易在短期内形成稳定效果。

也正是在这一过程中,我逐渐确定下来:在这个阶段,我愿意把大南坡的运营责任接过来。这件事我想了大半年,最终决定并不是出于对“运营”本身的兴趣,而是对大南坡的“陪伴意识”。

“南坡讲堂”活动现场,摄影:谢颖

在实际工作中,我逐渐感受到,乡村建设与商业项目有着根本区别。商业项目完成甲方委托,交付之后即可离场;而乡建一旦开始,往往意味着长期的投入和持续在场。早年的贵州茅贡、云南景迈山项目因条件所限未能继续推进,而碧山自2007年至今已经走过18年,我始终选择不离不弃。大南坡也是如此,无论遇到怎样的困难,我们已经在这里持续工作了六年。

运营团队只要能养活自己就足够了

我评估过大南坡一整年的运营成本,包括前期维修在内,整体风险目前仍在可应对的范围之内。我们团队在营销传播方面还有很大提升空间,这也导致直到现在,仍然有不少人不了解大南坡,不清楚我们具体在做什么。

孟泉村鼓舞队进入大南坡村,摄影:马晓明、林希萌

虽然今年整体营收仍处于亏损状态,但我始终认为,大南坡属于慢热型的,而不是依赖短期流量驱动的项目。今年“十一”黄金周,大南坡的营收甚至超过了碧山工销社总店(文化综合体),这一结果完全超出了我的预期。对我来说,只要运营团队能在这里自给自足,就已经足够了。我把这种状态称为“有限商业”——即商业运营只承担维持日常运转的功能,而不是一味追求更高回报。

等到这些商业业态具备独立运转的能力,我会把商业运营权逐步交还给村委会和本地村民。比如牛二哥的民宿经营状况一直比较稳定,这说明本地人有很强的经营能力。当然,在文化层面,我们会持续投入,会继续去寻找资源支持。儿童美育课程、大南坡怀梆剧社以及相关展览和活动,这些工作我们会一直做下去。

希望让员工和村民多看看外面的世界

在团队协作上,我更倾向于延续过去的工作方式:继续做我熟悉、也相对在行的事情。我的个人能力、时间和精力都很有限,所以我更希望同事们明白,这是一份需要持续投入的工作,日常工作要尽量做扎实。

我们对民宿运营本不在行,但既然接手了运营工作,就必须认真对待。从我的观察来看,民宿服务仍然有提升空间,几个月前,还专门送了两位员工去培训学校系统学习。如果将来条件允许,希望有机会安排他们去看看江浙地区的服务与管理方式。在很多细节上,我明显感受到理想状态与现实条件之间的差距,也更加清楚,很多问题要在真正的日常中得到解决,需要长期的耐心和积累。

驻村老教授芮必峰与村民们唠嗑,摄影:林希萌

去年,我把大南坡怀梆剧社带到安徽潜山与当地的黄梅戏同台演出。去年年底,我又带着大南坡的几位养殖户去了碧山学习。大南坡这边主要以出售生猪为主,几乎没有肉类深加工,而皖南地区在腌制咸肉、火腿、香肠等方面积累了较成熟的经验。我希望通过这样的方式,给他们更多机会走出去看看,理解不同地区的生产方式和可能性。明年一月,受Localand的邀请,怀梆剧社还会远赴西安演出。

村民的故事也值得被听见

我一开始就希望把更多表达的空间留给村民。首先,每年的“南坡秋兴”都会有新的戏曲节目。大南坡怀梆剧社从“南坡秋兴2023:诗山河”那一届起开始排演诗经题材的戏,到现在已经完成了三出诗经戏的改编和演出。今天晚上的《诗经·周南·芣苢》,是大南坡怀梆剧社的演员和村里的孩子们一起完成的;昨晚的《怀梆缘》则是一出当代题材的戏。我觉得,村民们已经把自己的创造力和想象力充分调动起来了,比较遗憾的是,目前参与演出的年轻人还太少。

大南坡怀梆剧社《怀梆缘》演出现场,摄影:林希萌

《外面的世界》全体村民演员,从左至右依次为:牛保红、王艺可、郜明哲、赵蕾欣、赵拥军,摄影:林希萌

你会想到上个世纪三十年代,熊佛西在定县平教会下创立的农村戏剧研究委员会,他和他的同事们将“新戏剧”的理念搬到了农民中间,组织了很多农民演出队。当年定县农村戏剧演出的盛况在今天是难以想象的。

由新锐戏剧导演洪天贻编排的纪录戏剧《外面的世界》尝试了一种新的戏剧方式。很多年以来,乡村的声音并不容易被听见,像乡村卡车司机这样人数庞大的群体,在社会上很少被人真正看见。大南坡的小煤窑退出历史舞台之后,不少村民开始寻找新的谋生方式,比如转而从事长途货运,对这些司机来说,离开家乡、长途跋涉就是他们的谋生手段。我们所做的,是尽量让这些故事有机会被更多人看到。舞台上不只有专业的表演者、传统的剧目,同样需要为普通人留下讲述自己故事的空间。

大南坡怀梆剧社的阿姨教孩子们表演,图片来源:左靖工作室

广州美院研究生给孩子们上皮影课,摄影:林希萌

方所乡村文化·大南坡的图书空间主要由孩子们使用。今年“五一”期间,绘本出版机构狐狸家向这里捐赠了一批绘本。碧山工销社·焦作店则为村民提供农产品寄售的平台,销售情况也不错。村民很难每天在户外摆摊,工销社给他们提供固定的寄售位置,协助售卖产品,除去必要的包装成本,其余收入全部归村民所有。

我觉得,正是这些具体、微小而持续的事情,才能让村子在各个层面慢慢呈现出一种新的精气神。我们的美育老师为村里孩子们开设的“四季美术课”,对他们的影响尤其明显。我一直认为,乡村文脉如果没有青少年的参与和延续,很难走得长远。因此,我们会计划持续跟踪这些在大南坡接受过美育影响的孩子,观察他们在进入初中、高中,甚至大学之后的变化。

乡村需要高质量的空间和内容

为什么会有人喜欢碧山?在我看来,很大一部分原因来自村里一些建筑空间所呈现出的气息。比如碧山书局、碧山工销社、猪栏酒吧,它们在审美和气质上,与许多商业开发程度更高的村庄不同。正是这种并不张扬、但可以被感受到的氛围,慢慢影响着一个村子的整体面貌。

但如果碧山不断引入那些在很多地方都能看到的商业业态,很快就会失去辨识度。因此,我们更希望把真正能长期使用的空间和高品质的内容落地在村子里。以碧山为例,碧山工销社建立在"长效设计"的理念之上,重新理解地方文化,发掘当地的风物资源;猪栏酒吧乡村客栈是对原有榨油厂进行的改造,属于废旧空间的活化利用,其独特的乡村美学吸引了诸如文德斯、原研哉这样的大师入住;目前,我们正在和汪涵一起推进徽州方言馆的项目,设计方案已经完成。这些空间并不是简单的大众化的商业,而是与地方历史和生活经验保持着紧密关联的文化场所。

夜幕下的绞胎墙(位于大南坡美学中心),摄影:凌敏

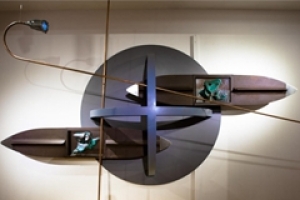

大南坡目前还在成长期。我一直在思考,如何在大南坡挖掘并塑造更具在地生命力的公共空间和内容。比如艺术家洪张良在大南坡美学中心呈现的绞胎瓷作品,其工艺源头本就出自附近的当阳峪一带;方志小说长期进行在地研究和创作,也与河南地方有着诸多的关联。大南坡美学中心是大南坡最重要的公共建筑之一,最初由政府投资启动,但目前仍未完全建成。按最初的设想,它是大南坡最重要的公共文化中心。现在我们已经开始使用其中的一部分,由于二楼存在安全隐患,暂时无法对外开放。在我看来,只要未来条件允许,优先把安全问题处理好,即便不追求一次性全部建成,空间也可以分阶段逐步投入使用。

我一直认为,如果一个村子能逐步形成五到十处这样的空间,它在气质上就会呈现出与其他村庄不同的面貌。最早从事地方设计的梅原真曾提出,经济价值是一种相对价值,而地方文化所具备的特质、个性与魅力,才是绝对价值。现实中,许多地方往往只追逐相对价值,却忽视了自身真正独特的部分,这种现象值得反思。

做乡建像拍文艺片

现在很多人去碧山旅行,主要还是聚焦在一些相对直观的景点和空间。对他们来说,来到乡村更多是为了放松,看看田园风景、徽派建筑。这本身并没有问题,他们往往没有时间、也未必有兴趣去深入了解乡村建设的内在逻辑,比如什么是长效设计、什么是地方设计,或者循环经济这些概念与乡村的关系究竟意味着什么。

《坪石先生》映后谈,摄影:林希萌

昨天有观众问我,为什么会选择在今年的“南坡秋兴”放映《坪石先生》。这部影片反映的是,在极其艰难的环境中,知识分子仍然坚持理想与责任,他们为‘赓续文脉’做出了巨大努力,我觉得这是一种值得反复回望的精神参照。

大南坡城乡联动艺术计划的木刻课,图片来源:左靖工作室

如果用一个不贴切的比喻来说明,我更愿意把我们所做的乡村实践,理解为一种"文艺片"式的工作方式。它不追求快速见效,也不以规模为目标,而是强调长期投入、缓慢积累和持续回应地方现实。在现实中,商业氛围很浓的项目,更像是"商业片",也更容易在既有的运作逻辑中被理解和接受。

当然,"文艺片"并不意味着刻意疏离大众。恰恰相反,这类作品往往与现实生活和普通人的经验联系得更紧密更真实,只是并不以娱乐为主要目的,因此观众在观看时往往需要投入更多的智力与思考。即使选择这种工作方式的人极少,但保留不同类型的表达,反而能让整体环境保持活力和差异。

我没有把大南坡当成一个文旅项目

2015年,在贵州“茅贡计划”中,我曾提出一种思路:将更多商业业态和公共资源放在乡镇层面发展,从而减轻对乡村本身的开发压力,以此来保护传统村落脆弱的生态结构。我认为这是一种相对合理的发展策略,可惜当时并未被当地采纳。如果能够把文化设施、商业业态和相关产业更多集中在乡镇一级,而不是让资本大量涌入乡村,减少高密度、同质化的建设冲动,或许可以在一定程度上避免传统村落被过度开发。

大南坡村景,摄影:刘鹏飞

2019年,在一些并不具备旅游资源的村落建设中,包括大南坡村,我提出过“放弃文旅思维”。原因并不复杂:一旦进入“文旅逻辑”,往往会被要求在短时间内交付成果,强调效益和回报,这种节奏并不适合我所理解的普通乡村的建设。因此,我始终没有把大南坡当作一个文旅项目来看待。

在实际观察中,我对一些地方在乡村发展中过度追求商业转化的做法持比较谨慎的态度。有些村落被不断“包装”,被赋予过多并不是来自自身历史的叙事,喧嚣的商业活动盖过原本的生活节奏。正因如此,我提出了“回归日常、自然生长”。在我看来,乡村并不需要被持续制造为热闹的节庆现场,也不必长期处于被消费的状态。过度的旅游化,很容易对原有的社会关系和生态结构造成不良影响。

类似的情况在其他国家和地区也同样存在。比如近年来被频繁讨论的“观光公害”问题,大量游客集中涌入,对城市秩序和居民日常生活造成了明显压力,公共空间也随之承受了噪音、垃圾等多方面负担。这些现象提醒我们,在讨论旅游与地方发展的关系时,需要保持足够的警惕和反思。对我来说,正是希望通过这些相对缓慢、长期的实践,去回应和调整这些问题。

(受访人:左靖 采访人:刘鹏飞)