从修武出发——纹理的路径:唐宋以后的绞胎工艺传播及发展史 展览现场图片(摄影:良洛奇)

作者_王然

2025年8月28日至2026年3月26日,由洪张良策展的“从修武出发——纹理的路径:唐宋以后的绞胎工艺传播及发展史”特展在河南省修武县大南坡千万间艺术中心开展。在这一次展览活动中,艺术家洪张良首次公开分享其近十年的对于绞胎工艺的研究与文献梳理,并于2025年10月25日邀请策展人何伊宁与王欢进行“遗产、创新与全球语境”与“大地、民间与本土美学”两场关于绞胎工艺的当代对谈。

此外,由洪张良策展,左靖工作室主办的个人展览“从山到器——绞胎:地质与历史的再叙事”也于大南坡美学中心同步开幕。本次展览展示了洪张良对于绞胎工艺长达10年的探索与研究成果。对于绞胎这种根植于文明和经济发展顶峰时期的极繁手艺,洪张良沿着当下的路径从美学的角度给出了他的回应,并且从材料和技艺的角度作出了新的诠释,包括关于自然与人类之间的对话,在本次展览中以微妙的平衡和变化呈现。

从修武出发——纹理的路径:唐宋以后的绞胎工艺传播及发展史 展览现场图片(摄影:良洛奇)

绞胎是一种反复揉合、切片与排列不同色泥,从而形成内外一致的纹理图案的陶瓷技法。绞胎工艺最早可追溯至中国唐宋时期,随后伴随贸易与文化交流,在亚洲、中东乃至欧洲等地逐渐传播与演变,成为全球多地陶瓷文化中的极具特色的一种表达形式。绞胎的价值,既藏于视觉上的繁复美感,更源于其背后的材料逻辑与工艺智慧。绞胎兼具视觉美感与工艺智慧,纹饰深嵌材质、形质相融,在陶瓷史上地位独特,也为当代演绎奠定基础。其失传是多重因素所致,宋金战乱重创北方瓷业,元明清时期因新兴工艺崛起、市场需求变化,加之自身工序繁复、成本高,逐渐失去竞争力。虽本土渐衰,但随中国瓷器海外传播,它进而启发了欧洲陶艺探索,成为跨文化交流中被唤醒的工艺符号。

从绞胎历史到陶瓷何以当代

在对谈当中,两位策展人兼研究者何伊宁与王欢以绞胎工艺的传播发展史为线索,追溯其从唐代河南巩县窑兴起、宋代走向鼎盛,至元代后逐渐式微的历史轨迹,深入探讨这一工艺跨时空传播中“此消彼长”的现象背后,技术传承与文化认同的复杂关联,以及工艺复兴究竟依赖连续的技术脉络还是深厚的文化土壤这一核心命题,并就当代绞胎复兴应走向精英化艺术定位还是回归日常实用美学的核心议题展开探讨;此外,对谈从陶瓷与中国强关联的视角切入,审视绞胎工艺复兴的文化政治意义,探讨本土美学在全球化语境下如何重建主体性,避免沦为单一化的“东方奇观”;最终,活动以“从山到器”的空间隐喻为依托,搭建跨学科对话,探寻陶瓷媒介的技术性如何从创作限制转化为当代艺术观念表达的哲学载体,为绞胎艺术的当代复兴提供坚实的话语支撑。

何伊宁从她近期的研究与策展实践出发聚焦于中国当代艺术语境中历史叙事的“修复”与本土叙事的建构,以及中国艺术实践在重塑全球后殖民话语格局中的主体能动性,围绕绞胎工艺展开,串联起殖民现代性对中国传统工艺及知识体系的影响。探讨中西方与日本陶瓷艺术生态的差异,提出景德镇主动彰显民族自主性;日本将陶瓷融入生活成为文化符号;西方侧重传统与自身体系对接。除此之外还分析了中国本土文化近年的复兴,以及绞胎因定义简单、无严格标准而具备的产业化与材质碰撞等创新可能,最终强调以开放包容的态度深挖绞胎在多领域的多元价值,同时提及当代艺术家需通过创作回应殖民遗产、探索多元表达路径。

绞胎工艺的当代对谈现场(摄影:良洛奇)

王欢首先回应了何伊宁的关于历史叙事的讨论,而后从他近期的研究“民间、群众、秘密社会与创造自驱力”的关系出发,提出绞胎工艺从唐代到宋代的美学转变的背后的深层逻辑是“美学权利关系的重构”,具体表现为,唐代绞胎以随机抽象花纹为主,源于民间工匠的“自娱自乐”,属于非官方、未被规训的审美,体现了民间自发创造力。这是一种原生态冲动,无明确美学标准约束。宋代转向有规律、有秩序的花纹,形成官方与民间两套平行审美体系,反映出官方美学标准对民间工艺的渗透,但并非完全压制民间创造力——若宋代工匠的秩序化设计源于自主选择,则仍具备创造性。这种转变的核心矛盾是“民间美学想象”与“官方美学想象”的断裂,而民间创造力的价值恰恰体现在“未被官方话语完全覆盖的自发表达”。而民间的生动性和活力直到如今仍具备不可替代性,是探讨乡村艺术时不可或缺的组成部分。

(唐)绞胎白斑梅花纹三足碗 上海博物馆藏 (百度)

(北宋)绞胎三彩舍利匣 河南博物院藏(百度)

在探讨绞胎工艺复兴的文化政治意义时,洪张良表示:海外移民、留学生艺术家选择陶瓷作为当代创作媒介,核心优势在于陶瓷与中国身份的强关联性——陶瓷的英文“China”与“中国”同名,其本身是中国文化的重要符号,相较于绘画、影像等媒介,更易承载“中国属性”的叙事,且能自然引发西方观众对中国历史文化的联想,降低跨文化表达的沟通成本。在当代艺术语境中重构中国美学,避免“西方中心主义”下的文化失语,实现“以陶瓷为媒介,向世界解释中国”的身份表达。

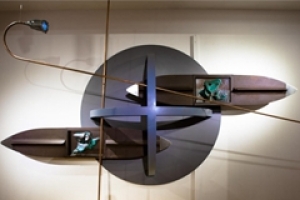

双连山 2024 陶瓷 80x50x60 cm 展览现场(摄影:良洛奇)

绞胎创作中“泥巴融合”成为核心难点,这一难点对绞胎创造性与当代性的影响体现在两方面:一是创造性层面,“融合难点”构成了“受限空间”,创作者需在技术约束下寻找突破方案。而突破过程中的直觉性选择正是创造性的来源——若能解决融合难题,成品将呈现独特的视觉质感,如温润的表面、细腻的线条,可通过这个部分体现创作者的个人风格;二是当代性层面,对“融合难点”的研究与突破,可与当代材料学、工艺创新议题结合,如探索新型矿物粉末提升融合度,使绞胎从传统工艺转向“传统与现代结合”的当代创作,同时“融合”本身也可作为隐喻,如文化融合、群体与个体的融合,回应当代社会议题,增强作品的当代叙事性。

物性大于观念的矛盾

“物性” 简单说就是事物本身的固有属性,既包括物理层面的实在特征,也暗含其在文化语境中承载的本质特质,核心是 “事物作为自身而存在的根本状态”。

作为砖的墙 2025 陶瓷 40x230x320(摄影:良洛奇)

显然,陶瓷的物性高于艺术,由以上对谈为基准,陶瓷媒介的技术性如何转化为哲学载体,绞胎工艺的陶瓷更是如此,在一个材料自身属性如此强大的情况下,“物”本身的光芒足以掩盖艺术观念,或许说,艺术观念的表达会因为陶瓷材料本身而受限。艺术家又应如何进行当代创作呢?在大南坡期间,笔者观展洪张良的:从山到器——绞胎:地质与历史的再叙事。在这次展览中,艺术家洪张良从“人文历史与本土美学”以及“物质、材料与技法”两个层面展开对绞胎艺术的全新阐释。

展览现场图(摄影:良洛奇)

展览现场图(摄影:良洛奇)

《于冰川中沉睡而后醒来》2023陶瓷150x80x120 cm(摄影:良洛奇)

《于冰川中沉睡而后醒来》2023陶瓷150x80x120 cm(摄影:良洛奇)

以展览现场《于冰川中沉睡而后醒来》这件作品为例,即运用了复杂的绞胎工艺,又在烧制当中进行温度设计,使得上下部分颜色有所差别,用流动釉拟似冰川将化不化的状态。不得不承认的是,他确实完成了作品客体在“似与不似之间”的召唤结构,向接受者传达了视觉知觉转换。

随着泥土的去向2023陶瓷、影像40x60 cm(摄影:吴雨珏)

随着泥土的去向2023陶瓷、影像40x60 cm(摄影:良洛奇)

展览现场图(摄影:良洛奇)

《随着泥土的去向》是一部以未烧制粘土板为载体的影像装置。当流动的画面覆于触感粗糙的粘土之上,恰似将缥缈的记忆残影,短暂锚定在厚重的物质肌理之中。画面里,人影自群山走向海岸,纵身跃入碧波;而现实中,海水正悄然浸润粘土,逐层瓦解其形态,直至整块土板融作一滩泥泞——那些被赋予的意义与浮想,亦随之烟消云散。洪张良在有限的材料当中不断突破,他就像一座横在工艺与当代中间的桥梁,他正脚踏实地的,一步一步走过去。