第七届北京当代·艺术博览会现场

撰文 姚佳南

编辑 叶滢

布展,开幕,研讨,吃饭,生活,逛展。

5月22日,第七届北京当代·艺术博览会(下文简称“北京当代”)在全国农业展览馆11号馆开幕。开幕前,北京当代策划的一组题为《北京艺术故事》的短片将视线拉回至二十余年前,展现了从布展、开幕到逛展的工作循环。系列短片的画面从农业展览馆、798的旧厂房、央美陈列馆,来到饭桌、KTV乃至婚礼现场,北京当代艺术现场的生机与活力在摇晃的手持镜头画面中重新浮现。短片所采用的录像素材来自星空间创始人房方及其团队,当时在央视《美术星空》栏目担任了五年编导的房方在2005年创立了星空间,开始发掘年轻艺术家。影像记录下了正在成形中的北京艺术聚集区,而也正是在2005年前后,798迎来了画廊进驻的高峰期,北京公社、星空间、常青画廊北京空间、站台中国等纷纷在此成立或迁入。在本届北京当代开幕前一天,从常青画廊20周年展览现场传出的锣声与人群喧闹声提示着又一个庆祝时刻的到来,也夹杂了刹那的怀旧情绪。

第七届北京当代·艺术博览会现场

延续着往届北京当代画廊单元中对本土性的强调,在本届北京当代132家参展机构(其中87家为画廊)中,在北京开设有空间的画廊在本届北京当代仍占比超过六成。这些植根于北京的画廊与其他来自全国和海外的画廊和机构一起,在今年首次提出的“北京艺术季”的统合下,共同呈现了本届北京当代的“凹凸”之貌。以“凹凸”(convex-concave)为主题,“针对的是所谓的平顺和平滑”,北京当代艺术总监鲍栋在接受《艺术新闻》采访时说,“它也是一种有差异的互补。凹凸这两个汉字的形象实际上就是榫卯结构。”

“北京得益于它丰富的土层。仅就当代艺术而言,北京也是最早的中心,这里也是收藏发生最早的地方,有拍卖行、艺术院校,每年有更多的年轻艺术家从这里出现,留在北京。北京的画廊历史也更悠久。”鲍栋说,“北京的结构相对更稳固。”相比于上海更年轻、更国际化和对个体独立性的强调,拥有着更多艺术从业人口的北京所具有的集体氛围感塑造了这里的凝聚之态,于此同时也创造了一种面向全国的引力,将来自上海、杭州、南京、成都、乌鲁木齐等多个城市的画廊汇聚在此。从第六届的主题“凝聚”到本届的“凹凸”,北京当代试图在“本土性”的地基之上,将其艺术图景刻画得更细节与生动,但此时的复杂与差异绝不是二十年前的复刻,而是在北京的艺术生态经过多次迭代后,在此刻的语境下“通过艺术来链接不同层面关注度的尝试和行动”。

从北京出发,不止于北京

北京公社展位,第七届北京当代·艺术博览会

同时参加了北京当代与ART021 BEIJING的北京公社在本届北京当代带来了尚一心、隋建国、王礼军、杨心广等艺术家的作品。其中艺术家杨心广的《红陶》与《青瓷》系列将陶瓷、青瓷与枯叶、朽枝与干草等有机材料进行诗意地组合,已枯败的植物枝条从器皿的细小开口处伸出,陶土与植物虽与自然切断了连结,却也在此形成了静止永恒的小型“自然”景观。距离北京公社在草场地空间推出第一个展览“政纯办:只有一面墙”也已有20年,画廊当前正在展出慕华与杨心广双个展“尺短寸长”。画廊代理的艺术家马秋莎的个人项目“一个青年”则正在蔡锦空间展出。

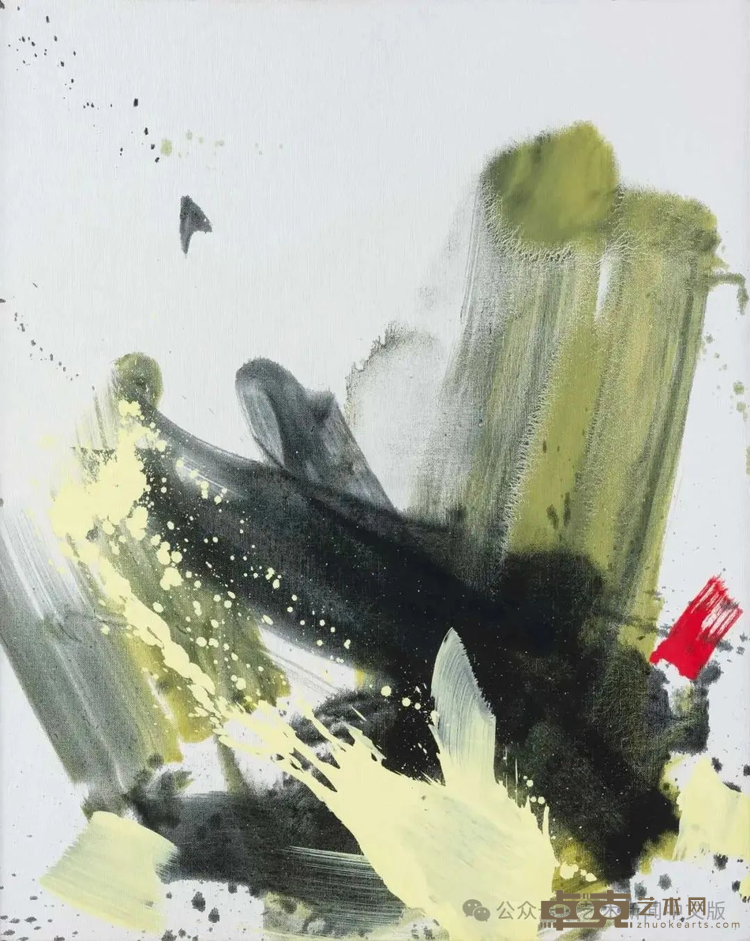

张伟,《Z- AC1708》,2017年

成立于2005年的星空间在展位中呈现了艺术家张伟(1952-2025)创作于不同时期的油画作品,即1974年的《六月天》和2017年的《Z-AC1708》,前者是张伟加入后来被称为“无名画会”时的风景写生作品,不同色调的绿色占据了画面大半面积,营造出明亮六月天的绿意和自由心境,并带有未完成感,是其在该时期特殊的快速写生方式,及其“以色彩表达感觉”观念的表现;后者则是其转向抽象创作之后的作品,墨黑与草绿的笔触恣意,淡黄色泼洒其上,左上角的红色笔触则赋予了画面活力与跳跃感。这两幅创作于不同时期、均以“绿”为主要色彩表现的作品,在对比和呼应中勾勒出张伟创作风格的演进。艺术家去世后的首个回顾展“余兴”已在本周于金杜艺术中心开幕,策展人杨田歌在前言中说,这次展览是“张伟与我们余兴未尽的联欢”。

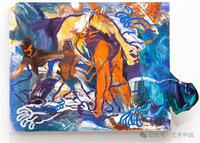

方贤晨,《几手》,2025年

站台中国展位,第七届北京当代·艺术博览会

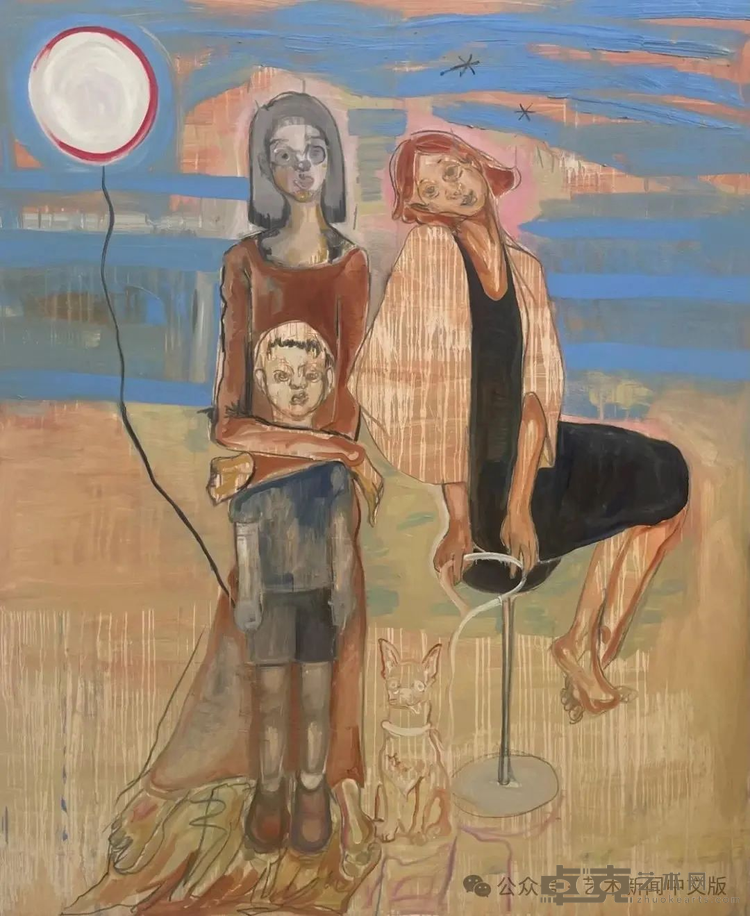

当代唐人艺术中心和站台中国选择在本次北京当代带来艺术家个人项目。1994年出生的艺术家方贤晨曾在去年在当代唐人艺术中心北京顺义总部展出个展“塔迪斯”,此次在北京当代展位上的个人项目“草民”带来了其最新创作的油画作品,大多数作品如《几手》《女王》《等》中,对象往往身处空旷的自然之中,与画面核心所表现的日常场景格格不入,这种对时空的撕裂和组合营造出了超越现实的不安与荒诞之感。站台中国最新代理的艺术家景柯文则是一位以写生为主要创作手段之一的艺术家,他在展位的个人项目“等待神仙”源自其于今年春天在终南山的写生,以朴素的笔法描绘山野中的风景,展位也开辟了大面积的档案桌,呈现出“会客厅”的样貌,用以呈现其收藏的军用物品、古早器皿、玩具和潮牌衣物,这些收藏反映了其家庭背景和审美趣味。

马刺画廊展位,第七届北京当代·艺术博览会

马刺画廊以艺术家张培力的个人项目获得本届北京当代最佳展位奖。作为自20世纪80年代以来持续活跃在当代中国及国际艺术界的观念艺术家,张培力的创作实践涵盖绘画、录像、摄影、行为、装置等媒介,对身体、时间、语言、社会结构等议题进行探索与消解。张培力在北京当代的个人项目是马刺画廊成立二十周年的特殊项目“20×20”的一部分,这一项目名自然令人联想起了张培力创作于1988年的《30×30》,这一作品被视作中国当代艺术史上的首件录像作品,而其在2024年于北京红砖美术馆举办的同名个展中展出的最新作品《压字机》《煤气瓶阵列》《不断旋转》则以极具压倒性和张力的装置,展现了时代叙事下充满着矛盾与戏谑的深层结构。

马刺画廊展位的轴心便是两台“压字机”, 机械驱动的滚轴不断地在白砂上按压下“换汤不换药”“树倒猢狲散”“刚愎自用”“芸芸众生”等中国俗语和成语,又不断地被机械臂所抹平,此种重复与无意义的动作,正呼应着《30×30》里艺术家反复将一块镜子摔碎、粘合、再摔碎的过程,而《压字机》中语言-文字被外力再物质化及取消的过程,也呼应了展位中的《标准翻译》(2008)对语言生成机制的探讨;与农展馆屋顶钢架连通、架至地面的金属门框结构指向2018年张培力在博而励画廊举办的个展“既然”中的《门禁系统》(2018),它与一侧的《音响床垫》(2018)一同传递了艺术家对控制和情境的思索。本次马刺画廊展位正是对艺术家跨越四十年创作观念的浓缩性呈现。

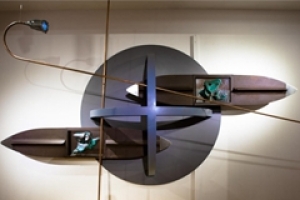

毛利悠子,《分解》,2025年

去年获得“最佳展位”的空白空间在本届北京当代带来了日本艺术家毛利悠子的个人项目,展示了艺术家最新创作的作品。展位的外墙上是一系列最新的《新娘,偶然性》(Bride, Contingency)数字图像,衍生于毛利悠子的装置作品《翻转设备,三层面纱》(The Flipping Apparatus, Three Veils,2018年至今),其画面内容是装置中一系列电力、机械结构驱动风扇吹动面纱后,被扫描仪偶然捕捉并还原为三原色的图像;展位中的核心装置系列《分解》(Decomposition, 2021至今)中,水果被放置在艺术家从北京本地寻找到的古董上,水果分解产生电力并点亮悬挂的灯泡。毛利悠子曾在2024年代表日本参加第60届威尼斯双年展,她的作品也曾在香港大馆、西岸美术馆、上海油罐艺术中心和阿那亚艺术中心展出。

常青画廊展位,第七届北京当代·艺术博览会

常青画廊北京空间在成立20周年之际推出特展“时间知道艺术的答案”,汇聚15位中外艺术家,画廊在本届北京当代展位也带来了其中九位艺术家作品,包括安东尼·格姆雷(Antony Gormley)、安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)、米开朗基罗·皮斯特莱托(Michelangelo Pistoletto)、邱志杰、庄辉等,以及阿根廷艺术家乔治·马基(Jorge Macchi)和帕斯卡尔·马尔蒂那·塔尤(Pascale Marthine Tayou)的作品。去年曾在邱志杰画廊个展“生态实验室”中展出的装置《冥想室》亮相“众望·数置”单元,普洱生茶经高温蒸压干燥后,压制而成的带有眼睛模样的茶砖搭砌成了一个半封闭的空间,供参观者短暂休憩冥想。米开朗基罗·皮斯特莱托与卢奇欧·封塔纳(Lucio Fontana)对话展“镜像”当前正在上海Prada荣宅展出,此次在北京当代展出的是其创作于2015年的镜面作品《彩色二减一》。

香格纳画廊展位,第七届北京当代·艺术博览会

香格纳画廊首次参加北京当代,在展位呈现余友涵、梁绍基、丁乙、肖克刚等中国当代艺术重要代表人物的作品之外,也带来了曹澍、陈问村、陈晓云、吕岩、孙逊、尹韵雅等画廊新近合作的年轻艺术家的作品。值得关注的是本次呈现的两件余友涵作品,创作于2013年的《抽象 方圆》,以及2017年的《纸上小作品2》,前者是其回归“圆”系列创作的典型抽象绘画,后者则在被几何切分的画面以及点、线、色块之间更勾勒出了具象的人的面部,两件作品显示出余友涵“共时性”的创作方式,他的创作从未明确区分具象与抽象。余友涵2023年逝世后首个大型回顾展“友涵与余友涵——余友涵的早期经验与晚期风格”正在深圳美术馆举办。出生于1990年的尹韵雅正在参加香格纳画廊北京空间群展“我们中间横亘着”。

魔金石空间展位,第七届北京当代·艺术博览会

魔金石空间带来了刘声的北坡项目。刘声于1994年毕业于广州美术学院,打工二十年后重拾画笔,在珠三角城中村中进行社会实践创作,2019年,刘声“返归种番薯”,在回到家乡北坡村的第五年,他“开始研究村里的权力结构,同时身体对劳作和环境产生了强烈反应”,展位在呈现其最新的布面油画作品《雨奔》《抓捕雷公》《老战友》之外,在纸皮所搭建的展墙和档案桌之上展示了其创作草图以及在北坡村的工作笔记,笔记中既有对村中人物、风貌、动物的速写,也记录了他与村民日常交往的日常及其思考。

墨方画廊展位,第七届北京当代·艺术博览会

孙玛侬,《不合群行为》,2025年

孙玛侬,《不合群行为》,2025年北京本地画廊和艺术空间在本届北京当代呈现的数位年轻艺术家作品,在展会现场获得了较多的讨论,包括伯年艺术空间的吴海峰和曾臻,墨方画廊的郑菁和李易纹,inner flow gallery带来的苏航的小尺幅作品,凯旋画廊的朱紫薇,以及協力空间的卜實、张恺童、中国艺术家组合“葡萄军舰”(Grapebattleships)等。此外,蔡锦空间的特别艺术项目除呈现了蔡锦创作于2024年的大尺幅作品《风景371,372》之外,将展位空间给予多位年轻艺术家,包括伽让、宋紫薇、沈靖皓、孙玛侬、王小艾和徐丝易,其中孙玛侬的另一幅油画作品《12级》则由星空间带来。

户尔空间展位,第七届北京当代·艺术博览会

在北京和柏林均开设空间的户尔空间在本次北京当代发起了“柏林单元”,与另外两家来自柏林的画廊托马斯·舒尔特画廊和PSM画廊共同呈现跨越了地域和背景的艺术家作品。户尔空间此次展位具有一种“呼吸感”,展位中最显目的作品来自巴西艺术家薇薇安·卡库里(Vivian Caccuri),《蚊坛 五》以粉色蚊帐张起朦胧之网,棉线仿佛将一组音响系统悬吊于同样以棉线刺绣出的抽象风景之上,《蚊坛》系列是艺术家对蚊子声音的探索,她在该系列中将蚊子视作具有宗教性的实体,并虚构了人类与蚊子相遇时的场景;在展位的银色网格之上,画廊还展示了陈丹笛子、陈锦斌、拉斐尔·多梅内克(Rafael Domenech)、莱亚·冯·温琴格罗德(Lea von witzingerode)等中外年轻艺术家的作品。位于其左侧的PSM画廊呈现了主题为“One World - Only One”的群展,探讨生态、技术与身份议题;托马斯·舒尔特画廊则带来安吉拉·德拉克鲁兹(Angela de la Cruz)、南希·海恩斯(Nancy Haynes)、艾瑞斯·肖梅克 (Iris Schomaker) 等艺术家作品。

汇入北京的众城之声

北京当代在作为展示在北京本地开设空间的画廊的主场之外,也汇聚了来自上海、杭州、南京、成都、深圳、乌鲁木齐等来自全国各地的代表性画廊,包括天线空间、工作室画廊、胶囊、清影艺术空间、千高原艺术空间、ARR Gallery、射线空间、高台当代艺术中心、逸空间和蓝岸画廊等,也呈现了来自武汉的剩余空间和重庆的器空间所带来的特别艺术项目。

天线空间展位,第七届北京当代·艺术博览会

来自上海的天线空间在展位带来了十位艺术家的作品,包括正在798·751园区与程心怡共同举办双个展“在影子和亮面之间”的王伊茯苓韬程的《格里格钢琴小品》(2024)、《假海报》(2020),在天线空间上海呈现最新展览的李泳翔的《锈色》系列习作,傅强(Owen Fu)的两件无题画作,李爽的树脂装置《不一个人在家》,以及画廊最新代理的艺术家二人组丹尼尔·杜瓦&格雷戈里·吉奎尔(Daniel Dewar & Grégory Gicquel)的刺绣被面作品。

工作室画廊展位,第七届北京当代·艺术博览会

工作室画廊为本届北京当代设计了园林景观般的展位,呈现九位艺术家的作品,在移步换景之中,观众可以看到一批出生于80年代末至90年代的年轻艺术家的作品,包括张杨彪、李坤、史怡然、周周、江立宁等。同样来自上海的胶囊带来了艺术家蔡泽滨、鲁迪·克雷莫尼尼(Rudy Cremonini)、孔令楠和闫欣悦的作品。

(上)清影艺术空间展位,第七届北京当代·艺术博览会

(下)ARR Gallery展位,第七届北京当代·艺术博览会

清影艺术空间、ARR Gallery和射线空间则均来自杭州。其中,创立于2008年的清影艺术空间已是杭州当代艺术生态的重要参与者和构建者,本次展会带来了陈栋帆与大卫·伊兹霍夫(David llzhöfer)两位艺术家的近期创作;ARR Gallery呈现了十位艺术家的创作,包括周心语、黎勤斌、黄妍媚、李泽韬、李琢恒等年轻一代艺术家的绘画实践。

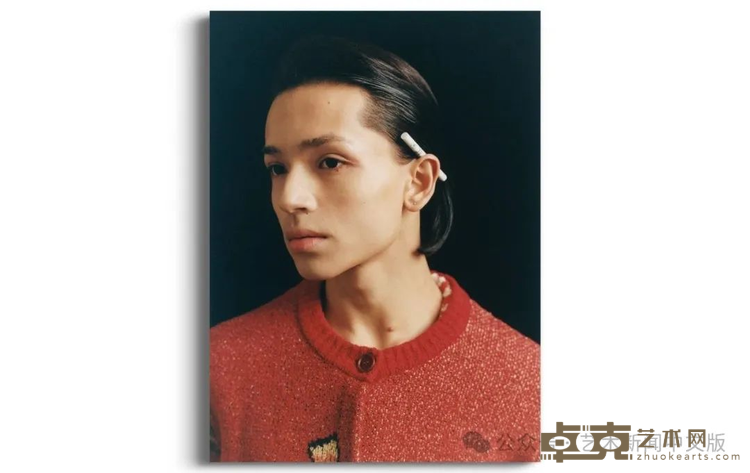

马海伦,《乌鲁克林》,2024年

乌鲁木齐高台当代艺术中心在本届展会呈现了马海伦、王画、古扎丽、伊力凡、蒂娜、地丽娜扎尔、阿里木江·阿地里七位艺术家的作品。马海伦的《乌鲁克林》系列摄影作品借用时尚摄影的视角,重新探索和描述了一个年轻、多元和令人耳目一新的新疆,“乌鲁克林”这个名字是乌鲁木齐+布鲁克林的结合体,代表着马海伦最为重要的两段生活经历,也代表了年轻一代显露出的文化活力。成都的千高原艺术空间在带来何多苓的布面油画《云深不知处》、“伤痕美术”代表艺术家王川的《深圳,深圳!No.3》等重要人物的作品之外,也将来自全国其他非中心城市的艺术家作品带到展会现场,包括来自四川的漆澜、来自湖南的饶维懿、来自武汉的熊浩棋、来自山西的翟倞和来自泉州的张银亮等。

剩余空间展位,第七届北京当代·艺术博览会

武汉剩余空间在特别艺术项目单元向观众呈现了何岸的装置作品《深紫》(2018),靠近装置,观众能够从视觉与触觉上感受到冰冷与滚烫两种感受,何岸将一段铁管分为多个部分,以三个箱体制冷结霜,与之相连的暴露在外的钢管则是滚烫的,何岸曾说,“如果你具有了从现实中分离出来的能力,那么你会看到到处都是冷和热的变化,还有物质本身的刻度和温度。”

凹凸之辩,未完成的回答

在北京当代开幕前一天,场外项目“JCCA中国当代艺术收藏特刊研讨会”在泰康美术馆举办。走向泰康美术馆的一楼展厅入口,映入眼帘的便是张培力创作于1992年的十屏录像装置《儿童乐园》,这件作品的展览语境来自美术馆当前的收藏展“未完成的时间:中国当代艺术1980s×1990s”,在以“热烈”“悲壮”“紧张”“宁静”等13种情绪来划分章节的两个十年里,中国当代艺术在千禧年到来之前展现出逐步走出单一民族叙事后的复杂面貌。研讨会的最后一场报告是袁佳维的《中国当代艺术私人收藏的群体实践》,其最后所提及的近期在北京涌现的私人收藏/项目空间,如69 Art Campus, Eclosion Collection+Projects, 之已基金会,C22空间,以及未命名的、仅以地址为代称的空间,则将时空迅速拉回到了当下的现实之中——中国当代艺术收藏的代际转换正在发生,其勾连的艺术收藏品味、艺术作品的创作维度也已发生了转变。

第七届北京当代·艺术博览会现场

“多元”“复杂”等词汇在不同的语境下能够折射出不同的面貌和时代特征,“凹凸”一词所指向的差异性、颗粒感,或许在当下更多地意味着基于互补关系的整体面貌,其结构未必是平衡的,但能够在对话、合作与彼此看见,正如本届北京当代所展现的那样,那些在80年代至90年代“未完成的”艺术实践如今获得了艺术史和专业从业者的认可,它们与此刻不断涌现的新生力量之间互为镜面、共同出场,同时也暗示着重新定位中国当代艺术的接力正在发生,就像研讨会中被反复重提、难以了结的问题:“中国当代艺术特殊吗?”

榫卯结构中,分别担任着“凹”和“凸”的独立板块各自也拥有“凹面”和“凸面”,此种对当下中国艺术现状的辩证比喻提示着“经典”与“新兴”这两种子叙事在共同合作的同时,其内部各自隐藏的微妙角力,它们在松动、差异的缝隙中昭示着未来的多种可能。